■今回の質問

送迎中に事故を起こし、怪我をしたお客さまから賠償を求められています…

先日、弊社に商談で訪れたお客様を最寄りの駅に送る途中、運転していた当社の従業員が事故を起こし、お客さまは1週間ほど入院することになってしまいました。

先方からは、この間の休業損害や入院費などの賠償を求められていますが、このような場合、どこまでの賠償責任があるのでしょうか?また、今回のように社外の人を車に乗せる場合、どのような対策をしておくべきだったのでしょうか?

■回答(清水伸賢弁護士──WILL法律事務所)

◆交通事故によって同乗者が傷害を負った場合

バスやタクシーのように、運賃を支払って乗車するのではなく、無償で他人の車に乗せてもらう場合を、好意同乗といいます。

古い判例では、好意同乗をして事故が生じて傷害を負ったような場合について、同乗者も無償で乗車していることによって利益を得ているとの考えから、損害賠償額が減額されるものもありました。

しかし現在では、基本的には好意同乗というだけで減額されることはないと言えます(ただし、同乗者に具体的に過失がある場合、例えば運転者が酒気帯び運転であることが判って同乗した場合や、運転者に対してスピードを出すように煽ったり、運転を妨害したりしたような事情があった場合には、その事情によって賠償額が減額されることはあります)。

設問のような場合には、お客様には特に過失はないと思われますので、休業損害や入院費を含め、お客様に生じた損害を賠償する必要があります。

◆ 損害賠償責任を負う人の範囲

では、設問のような場合、会社はお客様に対してどこまで責任を負わなければならないのでしょうか。

この点、結論としては、お客様が会社に対して請求をしてきている以上、認められる損害は全て賠償しなければなりません。

まず、事故に関して過失のない第三者に傷害等が生じた設問のような場合、被害者に対する損害賠償責任を負うのは、事故の相手方、運転者、会社の三者です。相手方と運転者は事故を起こした当事者であり、また会社の車で業務を行っている従業員が交通事故を起こした場合、会社は使用者責任(民法715条)や、運行供用者責任(自賠法3条)の規定に基づき、被害者に生じた損害の賠償義務が課せられますので、会社も生じた損害を賠償する必要があります。

お客様を最寄りの駅に送ることについて、特に会社が業務として定めていたわけではないという場合でも、特に会社がそのような行為を明確に禁止していたなどの特別の事情がない限り、社会通念上、会社の業務の一環であるとされ、会社は責任を負うことになります。

なお、相手方と運転者との間では、事故の態様によって過失割合が問題になることがあり、相手方に9割の過失が認められるなど、過失割合が大幅に異なる場合もあります。

しかし、設問のように被害者が第三者である場合、相手方、運転者、会社は、原則として被害者に対し、連帯して責任を負う(この場合の債務を不真正連帯債務といいます)ことになります。すなわち被害者は、相手方や運転者の過失割合等には関係なく、損害賠償責任 を負う者全員に対して損害賠償を請求することもできますし、特定の一名だけに対して損害の全額を請求することもできます。このようにすることで、実際に被害を受けた者の救済が図られているのです。

◆ 損害賠償の範囲、及びその後の処理

以上のことから、設問のようにお客様から会社に請求がされた場合には、事故によって被害者に生じたと認められる損害は全て会社が賠償しなければなりません。すなわち、同事故で被害者について生じた損害(治療費、入通院費、交通費、器具・装具代、休業損害、死亡又は後遺障害による逸失利益、慰謝料、物的損害等)について、全て賠償の義務があります。

では会社が全額賠償した場合、求償(※)はできるでしょうか。

事故について相手方に過失が認められる場合、会社はその過失割合に応じて相手方に求償することができます。この場合の過失割合は、運転者と相手方との過失割合であり、会社は従業員である運転者側として、相手方の過失割合に応じて求償することになります。

また会社は、従業員である運転者に対して求償をすることもできます(民法715条3項)。ただし、判例では、会社が従業員に対する求償を行う場合には、信義則上損害の一部の求償のみが認められるとされており、全額の求償をすることは難しいといえます。

◆ 事前の対策

以上のとおり、設問のような場合の責任は、要するに交通事故で第三者に損害を生じさせた場合とほぼ同様です。

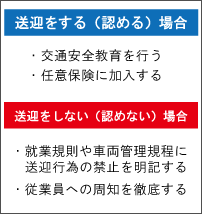

会社として送迎行為を行うことを認める、あるいは予想できるような場合には、事前の対策として、まずは事故自体を起こさないよう、業務における車の使用について従業員への交通安全教育をしておくことが挙げられます。

また、事故が起きれば会社に責任が生じることを予想した上で、任意保険(対人賠償、搭乗者傷害保険)への加入をしておくべきです。

会社として送迎行為を禁止する場合には、就業規則や車両管理規程、従業員への指導等で明確に禁止しておくべきであり、また会社として事実上黙認していたと判断されないように、日々の業務において送迎行為が行われないよう確認しておく必要があります。

(執筆 弁護士 清水伸賢)

シンク出版

シンク出版