私は個人で貨物軽自動車運送事業を営んでいます。先日、同業の運転者に令和7年4月から一般貨物自動車運送事業者と同じように、運行管理者講習を受講しないといけないと耳にしました。他にもいろいろと改正されるそうですが、詳しく教えていただけますでしょうか?

■貨物軽自動車運送事業法が改正

近年、電子商取引市場規模の拡大に伴い、宅配便の取り扱いなどが増加し、輸送手段として軽自動車による運送の需要が拡大しています。

需要が拡大しているためか、国土交通省によれば、近年(平成28年から令和5年)、保有台数当たりの事業用貨物軽自動車以外の事業用貨物自動車の死亡、重傷事故件数は、約2割減少している一方で、事業用貨物軽自動車の死亡、重傷事故件数は約4割増加しているとのことです。

これをふまえて、令和6年5月15日に「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」が公布され、併せて、貨物自動車運送事業輸送安全規則等についても改正が行われました。

貨物軽自動車運送事業者については、その安全対策を強化し、貨物軽自動車運送事業者に対して、安全確保のために義務付けられている事項を認識させ、当該事項を確実に実施させることで、事故件数の低減を図ることを主な目的とするものであり、同事業者に対する規制関係は本年4月1日から施行されます。

■法改正の具体的内容

同改正により、貨物軽自動車運送事業者の安全対策を強化させるため、同事業者に対し、

1・貨物軽自動車安全管理者の講習受講

2・貨物軽自動車安全管理者の選任及び届出

3・初任運転者等への特別な指導及び適性診断の受診

4・業務の記録

5・貨物軽自動車運転者等台帳の作成

6・事故の記録

7・国土交通大臣への事故報告

などが新たに義務付けられました。

■それぞれの改正の詳しい内容

1・貨物軽自動車安全管理者の講習受講

貨物軽自動車運送事業の用に供する自動車の運行の安全の確保に関する業務を行うに当たり必要な事項に関する知識を習得させるための「貨物軽自動車安全管理者講習」と、その最新の知識を習得させるための「貨物軽自動車安全管理者定期講習」の2つがあり、後者の定期講習は、選任の日から2年毎に受講する必要があります。

2・貨物軽自動車安全管理者の選任及び届出

貨物軽自動車安全管理者とは、運行の安全の確保のために必要な事項に関する知識を身に付けた上で、事業用貨物軽自動車の運行の安全の確保に関する業務を管理する者をいいます。

事業者は、貨物軽自動車安全管理者を選任し、事業者の氏名又は名称、完全管理者の氏名及び生年月日、安全管理者の選任年月日及び講習修了年月日を届け出なければなりません。

安全管理者は、施設管理や、乗務割や貨物軽自動車運転者等台帳の作成、運転者に対する指示その他輸送の安全を確保するために必要な措置を講じます。

また、運転者に適性診断を受けさせ、さらに運転者の健康状態の把握に務め、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全に運行の業務を遂行できないおそれがある運転者や、特に酒気を帯びた状態にある運転者を運行の業務に従事させない(そのため運転者に対して使用するアルコール検知器を常時有効に保持する。)などの対応を行う必要があり、その他運転者に対する指導、監督及び特別な指導を行うとともに、それらを記録し、保存します。

貨物の積載方法に関しては、過積載による運送の防止についても指導監督を行い、他にも点呼や報告、確認、指示等の内容や、運転業務の記録を保存します。

さらに、事故が発生した場合には、必要な事項を記録し、保存しなければならず、国土交通大臣又は地方運輸局長から事故防止対策に関する通知があった際は、事業用自動車の運行の安全の確保について、運転者に対する指導及び監督を行うこともその役割とされています。

3・初任運転者等への特別な指導及び適性診断の受診

初任運転者(過去に一度も特別な指導、適性診断を受けていない者)に対しては、初任診断を行う必要があり、初任運転者に対し、適性診断の結果を基に助言指導し、運転者の遵守事項や安全確保のため必要な運転に関する事項、実技等を指導します。

また、65歳以上の者に対する適齢診断として、適性診断結果を基に、加齢による身体機能の変化の影響等をふまえた助言指導をします。

さらに、一定の事故を起こした者に対し、特定診断として、適性診断結果をふまえ、危機予測や回避、交通事故の再発防止に必要な助言指導等をします。

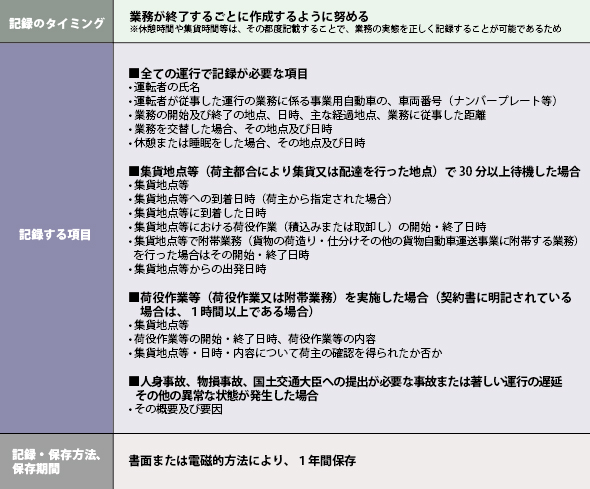

4・業務の記録

事業用自動車の運転者等の業務について、運転者毎に記録するものです。記録する内容は以下の通りです。

5・貨物軽自動車運転者等台帳の作成

同台帳は、運転者ごとに、作成番号及び作成年月日、事業者の氏名又は名称、運転者等の氏名および生年月日、初めて運行業務に従事した年月日、特別な指導の実施及び適性診断の受診の状況を記載したものであり、当該運転者等が所属する営業所に備え置くものとされています。

6・事故の記録

事業用自動車に係る事故が発生した場合には、乗務員等の氏名、車両番号、発生日時、場所、当事者の氏名、事故の概要や損害の程度、事故の原因、及び再発防止対策を記録することが求められており、同記録は運行を管理する営業所において3年保存する必要があります。

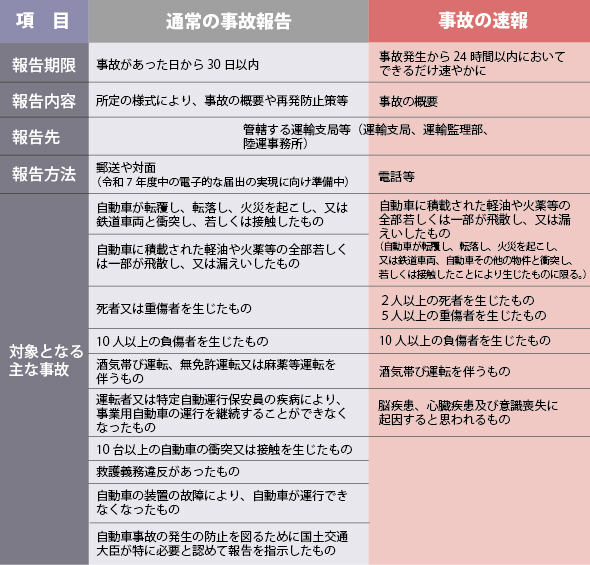

7・国土交通大臣への事故報告

国土交通大臣への事故報告については、国土交通省令の自動車事故報告規則第2条に記載される事故について、自動車事故報告書の提出が求められるものです。

詳細につきましては、以下の表をご確認ください。

■まとめ

以上が今回の改正で貨物軽自動車運送事業において新たに義務となった事項の概要です。

貨物軽自動車運送事業者においても各義務を履行することが必要になりますが、これらは全て安全確保のためであることを理解した上で、実施していくべきです。

執筆 清水伸賢弁護士

WEB連載中の「安全管理の法律相談」を厳選してまとめた小冊子を発売中!

No.1078 安全管理のトラブルから事業所を守る(A4・16p)

本誌は、事業所の安全管理業務を行うに当たり、様々な法律上のトラブルから身を守るために知っておきたい法律知識を清水伸賢弁護士がわかりやすく解説する小冊子「安全管理の法律問題」の続編です。

経営者や管理者が正しく法律知識を身につけ、対策することで、事業所全体の安全意識の向上へとつながり、交通事故を始めとした様々な法律上のトラブルが発生するリスクも低減することが可能となります。

(2021.12月発刊)

No.1053 安全管理の法律問題(A4・16p)

本冊子は、事故・トラブルとして6つのテーマを取り上げ、使用者責任や運行供用者責任といった事業所にかかる責任の解説をはじめとして、経営者や管理者として知っておかなければならない法律知識を清水伸賢弁護士がわかりやすく解説しています。

法律知識を正しく理解することで、事業所の問題点を把握することができ、交通事故のリスクを低減することができます。

(2017.12月発刊)

シンク出版

シンク出版