自転車との事故防止

自転車活用推進法において、5月は「自転車月間」と定められています。

気候もよくなるこの時期には自転車利用者も増えるため、対自転車事故の防止に努めましょう。

また、公私にかかわらず、自転車を利用する方も少なくないはずですので、自転車の安全利用についても確認しておきましょう。

5月の連休明けには、「仕事に行きたくない」と感じる人もいるかもしれません。その原因の1つにストレスが考えられますので、ストレスと上手に付き合う方法を考えましょう。

5月の安全運転目標

対自転車事故を

防止しよう

5月の重点管理目標

自転車の安全利用を

徹底させよう

5月の健康管理目標

ストレスと

上手に付き合おう

■その他の管理指導項目 ■運行管理者の皆さんへ ■5月の安全運転管理ごよみ

5月の安全運転目標──運転者の皆さんへ

●対自転車事故を防止しよう

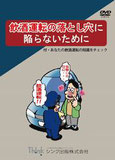

自転車乗用中死者の約8割に法令違反あり

令和6年中に発生した自転車乗用中の死者数をみると、その約8割になんらかの法令違反がみられました。

法令違反の内容は、安全不確認やハンドル操作不適といった「安全運転義務違反」のほか、「信号無視」や「一時不停止」といった違反が目立ちます。

そのため、運転中には、自転車の危険な行動を予測することが重要です。

前方に自転車を発見した場合には急な進路変更を、また、交差点に進入する際には自転車の飛出しを予測するなどして、事故防止に努めましょう。

5月の重点管理目標──管理者の皆さんへ

●自転車の安全利用を徹底させよう

自転車通勤をはじめ、普段の生活のなかで、自転車を利用する人は少なくないはずです。

しかしながら、自転車利用者の多くに法令違反がみられるという特徴がありますので、事業所においては、自転車の安全利用を徹底させましょう。

2024年11月には、自転車の「ながらスマホ」厳罰化されたほか、「酒気帯び運転」についても新たな罰則の対象となりました。

しかしながら、自転車なら「交通違反をしても問題ない」と思っている人もまだまだいるはずです。

2026年度中には、自転車の交通違反に対する「青切符」制度が導入される予定となっていますので、日頃から、自転車でも交通ルールの遵守を徹底して、安全利用に取り組みましょう。

5月の健康管理目標──従業員の皆さんへ

●ストレスと上手に付き合おう

新年度から1か月が経ち、5月になるころに、身体がだるい、眠れない、食欲がない、などの症状が現れることがありますが、それは「5月病」かもしれません。

「5月病」は正式な医学用語ではないそうですが、一般に、この時期に起こりやすいため、こう呼ばれます。

5月病の原因として考えられるのが、慣れない新生活によるストレスです。

そのまま放置してしまうと、本格的なうつ病に進行するおそれもあるため注意が必要です。

5月病を防ぐためには、ストレスは必ずあるものと考え、上手に付き合うことです。十分な睡眠、休息の確保を心がけましょう。

また、一人で悩み事を抱え込まず、日頃から上司や同僚、家族といった身近な人に悩みを打ち明けることも大切です。

【参考WEBサイト】

・五月病(大阪府医師会/元気情報)

その他の管理・指導項目

■熱中症予防を真剣に取り組みましょう

厚生労働省は、職場における熱中症予防対策を徹底するため、労働災害防止団体などと連携し、5月から9月まで「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を実施しています。

近年、5月に30℃以上の「真夏日」となる日も少なくありませんので、しっかりと熱中症対策に取り組む必要があります。

厚生労働省では、熱中症防止の情報サイト「働く人の今すぐ使える熱中症ガイド」を開設し、PDFでダウンロードできるマニュアルや、「応急⼿当」カード(携帯⽤)などのリンクが貼られていますので、ぜひ、活用してください。

マニュアルダウンロードは → こちらから

動画で学ぶ職場における熱中症予防対策 第2章(厚生労働省YouTubeチャンネル)

■厚生労働省関連WEBサイト

■環境省関連WEBサイト

事業用自動車の運行管理者の皆さんへ

■教育を徹底して事故防止に取り組もう

貸切バスによる交通事故が連日のように報道されています。

交通事故は毎日発生していることを考えると、その割合は決して高くはありませんが、貸切バスの事故は社会的注目度も高く、ひとたび事故を起こすと負傷者も多くなるため、どうしてもクローズアップされてしまいがちです。

それだけ社会的責任を負っていることを運転者一人ひとりにしっかりと理解させ、安全運転を徹底させてください。

国土交通省では、2024年4月から「貸切バスの安全性向上のための取組み」として規制を強化したことに伴い、取組みの一環として、貸切バスの実技指導に関しても指導例を紹介する動画を作成して公表しています。

運転者指導の担当者が取り組むうえで参考としてください。

■貸切バスの実技指導の例(動画サイト)

※静岡県で発生した貸切バス横転事故を受けた対策について(国土交通省/報道発表資料)

令和7年5月の安全運転管理ごよみ(May/2025.5)

| 日 付 | 行 事 等 |

|

1日(木) ~31日(土) |

・消費者月間──5月は「消費者月間」。事業者、行政が一体となって消費者問題に関する啓発・教育等の各種事業を集中的に行っています。消費者安全法に基づく報告義務のある重大事故は消費者庁のホームページで毎週、公表されています。乗合バスやタクシーの事故による乗客被害、自動車の火災事故なども含まれます。 |

|

1日(木) ~31日(土) |

・自転車月間──1981年(昭和56年)5月に日本で「自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律」(自転車法)が施行されたことを記念して設定されました。自転車の安全運転、対歩行者事故の防止等を目的として、自転車利用者の交通ルールの遵守及び交通マナーの向上を図ることを目的としています。2024年4月からは、自転車利用者へのヘルメット着用が努力義務化されましたので、ヘルメットの着用キャンペーンが展開されます。 |

|

1日(木) ~9月30日 |

・「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」期間 厚生労働省が主唱する今年の熱中症予防対策キャンペーンは、5月1日から9月30日まで。政府全体の取組である熱中症予防強化月間の7月を重点取組期間としています。環境省・気象庁による「熱中症警戒アラート」(熱中症の危険性が高まった警戒呼びかけ)もスタートします。 |

|

1日(木) |

・メーデー/八十八夜 |

|

3日(土) |

・憲法記念日 |

|

4日(日) |

・みどりの日 |

| 5日(月) | ・子どもの日/立夏 |

| 6日(火) | ・振替休日 |

| 8日(木) | ・世界赤十字デー(World Red Cross Red Crescent Day)──赤十字 を創設したアンリ・デュナンの誕生日を記念して制定されました。 |

| 8日(木) | ・大津保育圓児被害事故から5年──2019年5月8日午前10時15分頃、大津市内の交差点で前をよく見ないで右折した車と直進車が衝突、はずみで車が保育園児の列に突っ込み、園児2人が死亡、園児と保育士計14人が重軽傷を負う事故が発生しました。この事故の刑事裁判では、右折した運転者の女性に対し禁錮4年6月の判決が確定しました。 |

| 11日(日) | ・母の日(第2日曜日) |

| 12日(月) | ・自転車重過失事故(大阪)から13年──2011年5月12日、大阪市浪速区の国道25号線で、車2台の前を強引に横切った危険な自転車の行動により歩道上の歩行者2名が死亡しました。車の運転者は不起訴となり、自転車乗用者が重過失致死罪で禁錮2年の実刑判決を受け、危険性帯有者として運転免許の180日停止処分も受けています。 |

| 12日(月) | ・看護の日 |

|

14日(水) |

・信楽高原鐵道事故から33年──1991年5月14日午前10時35分頃、滋賀県甲賀市で信楽高原鐵道(信楽線)と直通運転で乗り入れていてJRの列車が正面衝突し、乗客ら42人が死亡、614人が重軽傷を負いました。

信号の不具合と両社が別個に無許可で信号制御の改造をし、意思疎通が欠如していたことなど複合的な要因で発生しました。毎年、遺族とJR西日本、信楽高原鐡道などによる追悼法要が行われています。 |

| 18日(日) | ・消費者ホットライン188の日──消費者月間の5月にホットライン番号188をあわせて18日に消費者ホットライン188をアピール。188番では、郵便番号を入力すると、地方公共団体が設置している身近な消費生活相談窓口の案内を受けることができます。サプリメントなどの健康被害もここが窓口です。 |

|

21日(水)~ 23日(金)

|

・自動車技術会 学術講演会春季大会2025 (パシフィコ横浜での現地講演) ・人とくるまのテクノロジー展 2025(パシフィコ横浜で開催) ※詳しくは展示会のWEBサイトを参照してください。 |

|

26日(月) |

・東名高速道路全通記念日──1969年(昭和44年)のこの日、大井松田・御殿場間が開通、東名高速道路の東京・小牧間346kmが全通しました。 |

|

29日(木)~ 31日(土) |

・運輸安全・物流DX EXPO 2024(東京ビッグサイト 西3・4ホール) 事業用自動車ドライバーの安全運転、事故防止、省エネ運行、健康管理のためのシステムや製品、技術を集めて紹介。 詳しくは、同実行委員会のWEBサイトを参照してください。 |

|

31日(土) |

・世界禁煙デー ── 禁煙週間は6月6日まで。詳しくは厚生労働省のWEBサイトを参照してください。 |

| 5月下旬 | ・2025年4月末までの交通事故発生状況発表(警察庁) |

| 5月下旬 |

・2025年3月分 トラック輸送情報(国土交通省) |

◆5月の日没時刻 (国立天文台 暦計算室による)

| 1日(木) | 福岡 19:01 |

大阪 18:43 |

東京 18:28 |

札幌 18:36 |

|

15日(木) |

福岡 19:12 |

大阪 18:54 |

東京 18:39 |

札幌 18:51 |

| 31日(土) | 福岡 19:23 |

大阪 19:05 |

東京 18:51 |

札幌 19:06 |

取り組みましょう!

5月は日が長くなり、全国で日の入り時刻が午後6時台から7時と伸びて夕方が長く感じられます。

行楽客・インバウンド観光客などの姿が増え、夕方になっても多くの人が町中を歩いていますので、迷わずにライトを点灯して、自車の存在をアピールしましょう。

また、自転車や電動キックボードで街を行き交う人が増える時期でもあります。薄暮時には見落とす危険が増しますので、ライトで警戒を与えることは重要です。

あなたが点灯することで歩行者や自転車などからもあなたのクルマが確認しやすくなります。

「おもいやりライト運動」は、夕暮れ時のヘッドライト早期点灯をドライバーに呼びかけて交通事故を削減する運動です。全国で点灯活動を展開する運転者が増えています。

JAF(日本自動車連盟)も早期ヘッドライト点灯キャンペーンを展開しています。

JAFのインターネットWEBサイトではライト点灯

に関して様々な情報提供が行われます。

※詳しくは JAF Safety Light

のサイトを参照してください

シンク出版

シンク出版